2019年07月17日05:51

パソコントラブル【656】フィッシング詐欺や偽サイトの調べ方≫

カテゴリー │★PCトラブルQ&A

普段メールを使っていると、怪しいメールもたくさん受信しています。僕が使っているメールはたくさんありますが、GmailやYahoo!メール、会社用のメール(Outlook)など。メールの受信数は迷惑メールも含めると1日に200~300ぐらいでしょうか?その半分近くは迷惑メールというのも何だかな~という感じですが。

こちらで受信している迷惑メールが上記に入っていうるので、メールサーバ側で処理している迷惑メールの数もかなりあると予想できます。特にGmailは迷惑メールのフィルタ精度が良いので、こちらに降りてくる迷惑メールはあまりありません。

個人的にはYahoo!メールの迷惑メールが多いのですが、しっかりフィルタがかけられて迷惑メールフォルダに入っているからいいものの、たまにその内容を見てみることもあります。

Amazonのアカウントが凍結された、Apple IDがロックされた、銀行口座のパスワードが流出した可能性があるなど、ありとあらゆる方法でこちらの情報を盗みに来るものが多いのが現状です。

こういった情報を抜き取りに来る詐欺メールを、フィッシング詐欺やフィッシングメールと呼びます。みなさんも同様のメールは受信したことが多いのではないでしょうか?フィッシング(釣り)なので、相手に釣られて情報を抜かれることから、この名前が付いています。

このフィッシング詐欺は送り主が不明なメール経由で来たり、友人を装うメールやSNSの知り合い(実際は他人)経由できたりと様々。

Googleの情報によると、フィッシング詐欺で偽サイトに騙されて誘導され、そのうち45%がパスワードを入力して盗まれるとのこと。盗まれた情報の20%は30分以内に不正ログインされて、その後20分でパスワードが変更されます。そして、個人情報として闇取引で売買されたり、さらなるフィッシング詐欺の踏み台にされるとのこと。

個人的にもたくさん来る送り主が不明なメールでは、ヘッダー情報(メールに関する情報)を調べたり、その送り主も当然調べ、メールのタイトルや内容についてインターネット上で調べることも有効です。https対応(SSLでの暗号化)のチェックも有効です。

また、メール本文に記載されているリンク先には要注意です。そのリンク先は偽サイトの可能性が高く、そこでIDやパスワードを入力することで、情報が抜き取られることになります。相手側はこれが目的なわけです。

ですので、メール本文中のリンク先からは飛ばずに、ホームページ上から飛ぶようにすると良いでしょう。具体的な調べ方として、銀行からのフィッシング詐欺メールが来ているとして、そのメール内のリンク先はクリックせずに、その銀行をインターネット上で調べて、正規のホームページからアクセスするわけです。

以前にマイクロソフトのセミナー(Office 365関連)でもこの話が出ましたが、攻撃者側としては非常に費用対効果が高く、費用をかけてフィッシング詐欺のシステムを構築しても、それを賄える効果(詐欺が成功)が圧倒的ということでした。それだけ世界中でフィッシング詐欺に引っかかっている人が多いということです。

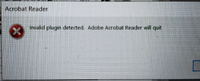

自戒も込めて、こうしたセキュリティ対策には万全を期しておきたいところ。そのためには、当然のことながらWindowsの状態・バージョンを最新版にしておく、古いWindowsを使わない(XPや7など)、セキュリティソフトを導入する(最低でもWindows Defender使用)、パスワードは誰にも教えない、複雑なパスワードにして同一のパスワードを使い回さない、2段階認証の導入など、自分でできることから対策しておくことが望ましいです。下記サイトも参考になります。

本物そっくりの偽メール、偽サイトで被害に遭わないために

インターネットの世界は便利な半面、危険も多いので、しっかりとセキュリティ対策をして楽しむようにしましょう!

便利な読者登録もどうぞ

メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着記事をメールでお届けしてすぐに読むことができます。登録も解除も簡単→こちらから

こちらで受信している迷惑メールが上記に入っていうるので、メールサーバ側で処理している迷惑メールの数もかなりあると予想できます。特にGmailは迷惑メールのフィルタ精度が良いので、こちらに降りてくる迷惑メールはあまりありません。

個人的にはYahoo!メールの迷惑メールが多いのですが、しっかりフィルタがかけられて迷惑メールフォルダに入っているからいいものの、たまにその内容を見てみることもあります。

Amazonのアカウントが凍結された、Apple IDがロックされた、銀行口座のパスワードが流出した可能性があるなど、ありとあらゆる方法でこちらの情報を盗みに来るものが多いのが現状です。

こういった情報を抜き取りに来る詐欺メールを、フィッシング詐欺やフィッシングメールと呼びます。みなさんも同様のメールは受信したことが多いのではないでしょうか?フィッシング(釣り)なので、相手に釣られて情報を抜かれることから、この名前が付いています。

このフィッシング詐欺は送り主が不明なメール経由で来たり、友人を装うメールやSNSの知り合い(実際は他人)経由できたりと様々。

Googleの情報によると、フィッシング詐欺で偽サイトに騙されて誘導され、そのうち45%がパスワードを入力して盗まれるとのこと。盗まれた情報の20%は30分以内に不正ログインされて、その後20分でパスワードが変更されます。そして、個人情報として闇取引で売買されたり、さらなるフィッシング詐欺の踏み台にされるとのこと。

個人的にもたくさん来る送り主が不明なメールでは、ヘッダー情報(メールに関する情報)を調べたり、その送り主も当然調べ、メールのタイトルや内容についてインターネット上で調べることも有効です。https対応(SSLでの暗号化)のチェックも有効です。

また、メール本文に記載されているリンク先には要注意です。そのリンク先は偽サイトの可能性が高く、そこでIDやパスワードを入力することで、情報が抜き取られることになります。相手側はこれが目的なわけです。

ですので、メール本文中のリンク先からは飛ばずに、ホームページ上から飛ぶようにすると良いでしょう。具体的な調べ方として、銀行からのフィッシング詐欺メールが来ているとして、そのメール内のリンク先はクリックせずに、その銀行をインターネット上で調べて、正規のホームページからアクセスするわけです。

以前にマイクロソフトのセミナー(Office 365関連)でもこの話が出ましたが、攻撃者側としては非常に費用対効果が高く、費用をかけてフィッシング詐欺のシステムを構築しても、それを賄える効果(詐欺が成功)が圧倒的ということでした。それだけ世界中でフィッシング詐欺に引っかかっている人が多いということです。

自戒も込めて、こうしたセキュリティ対策には万全を期しておきたいところ。そのためには、当然のことながらWindowsの状態・バージョンを最新版にしておく、古いWindowsを使わない(XPや7など)、セキュリティソフトを導入する(最低でもWindows Defender使用)、パスワードは誰にも教えない、複雑なパスワードにして同一のパスワードを使い回さない、2段階認証の導入など、自分でできることから対策しておくことが望ましいです。下記サイトも参考になります。

本物そっくりの偽メール、偽サイトで被害に遭わないために

インターネットの世界は便利な半面、危険も多いので、しっかりとセキュリティ対策をして楽しむようにしましょう!

便利な読者登録もどうぞ

メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着記事をメールでお届けしてすぐに読むことができます。登録も解除も簡単→こちらから